Warum kostet was wie viel? Preisgestaltung im Alltag einfach erklärt

Kurz & Knapp: Das Wichtigste auf einen Blick

Wer den Markt versteht, trifft bessere Entscheidungen – ob als Gründer, KMU oder Studierende. Dieser Beitrag zeigt anschaulich, wie Marktformen wie Polypol, Oligopol oder Monopol unseren Alltag, unsere Preise und unsere strategischen Möglichkeiten beeinflussen. Lernen Sie, wie Marktmacht entsteht, warum zu viel Konzentration Innovation bremst – und wie Sie als Unternehmen oder Konsument gezielt reagieren können. Ein praxisnaher Kompass für alle, die sich in Wirtschaft und Wettbewerb sicherer bewegen möchten.

Themenüberblick

Marktformen einfach erklärt: Wettbewerb, Oligopol und Monopol im Vergleich

Wer die Marktformen versteht, erkennt, wie Preise entstehen, wie Unternehmen handeln und welche Strukturen Innovation oder Stillstand fördern. Dieser Beitrag zeigt praxisnah und verständlich, wie sich Polypol, Oligopol und Monopol unterscheiden – ein kompaktes Wissen für Studium, Berufsalltag und unternehmerische Entscheidungen.

Was sind Marktformen?

Eine Marktform beschreibt, wie viele Anbieter und Nachfragende in einem Markt aufeinandertreffen. Sie beeinflusst, wie Preise gebildet werden, ob Wettbewerb herrscht oder ob einzelne Akteure den Markt dominieren. Zu den entscheidenden Faktoren gehören:

- Anzahl Anbieter und Nachfragende

- Marktzugang: Ist der Eintritt für neue Anbieter einfach oder schwer?

- Preissetzung: Können Unternehmen den Preis bestimmen oder bestimmt ihn der Markt?

Für KMU ist dieses Wissen zentral: Wer seine Marktform kennt, kann Chancen besser erkennen, sich gezielter positionieren und Preisstrategien bewusster steuern.

Die klassischen Marktformen im Überblick

Polypol – Vollständiger Wettbewerb

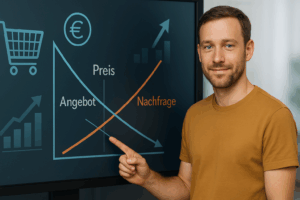

Ein Polypol liegt vor, wenn viele Anbieter auf viele Nachfragende treffen. Kein einzelner Marktteilnehmer hat nennenswerte Marktmacht. Die Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Beispiele: Landwirtschaftliche Produkte, Devisenmärkte.

Für KMU bedeutet das: Nur wer sich über Qualität, Service oder Spezialisierung differenziert, kann sich in solchen Märkten behaupten.

Oligopol – Wenige Anbieter, viele Nachfragende

Ein Oligopol besteht, wenn nur wenige Unternehmen einen grossen Markt bedienen. Die Anbieter können Preise beeinflussen, besonders wenn keine echten Alternativen vorhanden sind. Beispiele: Mobilfunkanbieter, Energieversorger. Preisabsprachen oder paralleles Verhalten sind möglich – mit Nachteilen für Konsument:innen.

KMU, die mit solchen Anbietern konkurrieren oder von ihnen abhängig sind, sollten ihre Nischen kennen und sich mit Mehrwert klar abgrenzen.

Monopol – Ein Anbieter, viele Nachfragende

Im Monopol dominiert ein einzelnes Unternehmen den Markt. Es gibt keine oder kaum Konkurrenz. Die Preissetzungsmacht ist gross, der Anreiz für Innovation dagegen gering. Beispiel: Die SBB im Fernverkehr (staatlich reguliertes Monopol).

Gerade für KMU, die auf monopolistische Strukturen treffen, ist es wichtig, die Abhängigkeit zu minimieren und alternative Bezugsquellen oder Geschäftsmodelle zu prüfen.

Monopson und Oligopson – Marktmacht durch Nachfragende

Marktmacht existiert nicht nur auf der Anbieterseite. Beim Monopson steht ein einzelner Nachfrager mehreren Anbietern gegenüber – beispielsweise der Staat bei der Beschaffung von Medikamenten oder Rüstungsgütern. Im Oligopson gibt es wenige Nachfragende mit grosser Marktmacht. Dies betrifft auch KMU, etwa wenn sie als Zulieferer auf wenige Grosskunden angewiesen sind.

Wer als KMU in einer solchen Struktur agiert, sollte seine Abhängigkeit laufend prüfen, Kunden diversifizieren und seine Position verhandlungsstark absichern.

Vergleich der Marktformen nach zentralen Kriterien

Um die Unterschiede greifbar zu machen, helfen folgende Kriterien:

- Anzahl Anbieter: viele (Polypol), wenige (Oligopol), einer (Monopol)

- Anzahl Nachfragende: viele (Polypol), wenige (Oligopson), einer (Monopson)

- Preissetzung: Marktpreis (Polypol), teils beeinflusst (Oligopol/Oligopson), dominant durch Anbieter oder Nachfrager (Monopol/Monopson)

- Marktmacht: keine (Polypol), hoch (Monopol / Monopson)

- Marktzugang: offen (Polypol), beschränkt (Oligopol), meist geschlossen (Monopol)

- Beispiel: Gemüsemarkt, Mobilfunkanbieter, SBB, staatliche Beschaffung

Was bedeuten Marktformen für den Alltag und KMU?

Die Marktform hat direkte Auswirkungen auf Preise, Qualität und Innovationskraft. In einem Polypol profitieren Konsument:innen oft von Wettbewerb und niedrigen Preisen. In Oligopolen ist die Auswahl oft eingeschränkt – Preise ähneln sich, echte Unterschiede fehlen. Im Monopol gibt es keinen Wettbewerb – hier entscheidet meist der Anbieter allein über Preis und Leistung.

Für KMU beeinflusst die Marktform sowohl das eigene Geschäftsmodell als auch die Wettbewerbsbedingungen. Wer als Anbieter agiert, muss seine Position im Markt kennen und konsequent nutzen. Wer als Nachfrager auf Anbieter mit Marktmacht trifft – oder umgekehrt als Anbieter nur einen dominanten Kunden bedienen kann – sollte Alternativen entwickeln oder durch Kooperationen mehr Verhandlungsmacht aufbauen.

Fazit

Marktformen sind keine theoretischen Konstrukte, sondern wirken sich direkt auf unternehmerische Entscheidungen aus – von der Preisgestaltung bis zur Kundenbindung. Ob im Studium, bei der Führung eines KMU oder in der strategischen Unternehmensplanung: Wer versteht, in welcher Marktstruktur er sich bewegt, kann bewusster handeln.

Faustregel: Je weniger Anbieter oder Nachfragende, desto grösser die Marktmacht – und desto stärker der Einfluss auf Preis, Qualität und Innovation.

Ihre Meinung zählt

Haben Sie Fragen zur Marktform Ihres Unternehmens? Oder möchten Sie eigene Erfahrungen mit Monopolen oder Wettbewerb teilen? Dann schreiben Sie uns einen Kommentar, teilen Sie den Beitrag mit Kolleg:innen oder stellen Sie uns Ihre Fragen direkt. Wir freuen uns auf den Austausch!

Quellen & weiterführende Literatur

- KMU.admin – Marktanalyse und Marktformen – Überblick zur Bedeutung von Marktstrukturen für Schweizer KMU mit praxisnahen Tipps.

- Eidg. Wettbewerbskommission – Marktbeherrschung – Erläuterung, wann eine Marktform als problematisch gilt und wie sie reguliert wird.

- Gabler Wirtschaftslexikon – Marktformen – Kompakte Fachdefinitionen der Marktformen mit Beispielen aus der Praxis.

- Statista – Marktstruktur & Wettbewerb – Datenbasierter Zugang zur Marktverteilung in unterschiedlichen Branchen.

- Stiftung für Konsumentenschutz – Markttransparenz – Wie Marktstrukturen Konsumenten betreffen und wo Transparenz fehlt.

Alle Links wurden auf Erreichbarkeit geprüft (Stand: 12. Juni 2025).

Links welche Sie interessieren könnten

Grundlagen der Marktformen

- Polypol – Wikipedia – erklärt anschaulich die Merkmale eines Marktes mit vielen Anbietern, u.a. Preisnehmertum und Markttransparenz :contentReference[oaicite:0]{index=0}.

- Oligopol – Wikipedia – beschreibt verschiedene Oligopolformen (Angebots‑, Nachfrage‑, bilaterales Oligopol) und die damit verbundene strategische Interdependenz :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

- Monopol – Wikipedia – liefert Definition und wirtschaftliche Mechanismen einschließlich Preissetzungsmacht und Wohlfahrtsverlusten :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Aktuelle Schweizer Beispiele

- Marktformen in der Schweiz – Schweiz‑Wiki – konkret erläutert, dass im Schweizer Detailhandel ein Oligopol herrscht (Coop, Migros, Aldi, Lidl) und Swisscom im Telekomsektor Quasi‑Monopolstatus besitzt :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

- Marktbeherrschende Stellung in der Schweiz – Wikipedia – zeigt Fallbeispiele wie Swisscom und regionale Elektrizitätswerke mit marktmächtigen Strukturen :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Relevanz für Schweizer KMU

- Oligopol – Wikipedia (Strategische Aspekte) – unterstreicht die Bedeutung strategischer Reaktionen und Verhaltensanalysen, hilfreich für KMU‑Akteure in oligopolistischen Märkten :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

- Monopol – Wikipedia (Wohlfahrtsverluste & Marktmacht) – liefert Hintergrund zu Preissetzung und Abhängigkeiten – zentral für KMU, die gegen monopolistische Anbieter antreten :contentReference[oaicite:6]{index=6}.

Vertiefende Hintergrundanalyse

- Marktgleichgewicht – Wikipedia – erläutert, wie Preisbildung im Polypol und Monopol durch Grenzkosten‑ und Grenzerlöskonzepte funktioniert :contentReference[oaicite:7]{index=7}.

- Cournot‑Oligopol – Wikipedia – zeigt mit dem klassischen Modell, wie Mengenstrategien und Anbieterzahlen Oligopol‑Preis und Menge beeinflussen :contentReference[oaicite:8]{index=8}.

Alle Links wurden auf Erreichbarkeit geprüft (Stand: 12. Juni 2025).

Marktversagen verstehen: Warum Märkte nicht immer funktionieren – und wann der Staat eingreifen sollte

Warum Märkte versagen und wann staatlicher Eingriff sinnvoll ist – kompakt erklärt für KMU, Berufsleute und Studierende.

Marktformen einfach erklärt: Wettbewerb, Oligopol und Monopol im Vergleich

Marktformen kompakt erklärt: Unterschiede zwischen Wettbewerb, Oligopol und Monopol – mit Beispielen, Merkregeln und Relevanz für Alltag & Prüfungen.

Preisgestaltung verständlich erklärt – So entstehen unsere Alltagskosten

Wie entstehen Preise im Alltag? Dieser Beitrag erklärt einfach und praxisnah, warum Produkte kosten, was sie kosten.

Angebot und Nachfrage einfach erklärt – das Grundprinzip der Märkte verstehen

Verstehen Sie Angebot und Nachfrage – das Fundament der Märkte. Kompakt erklärt mit Beispielen, ideal für Beruf und Ausbildung.

Märkte verstehen – wie Angebot, Nachfrage und Preise unseren Alltag prägen

New Work erfordert neue Führung: Ein Vergleich klassischer und moderner Führungsstile – mit Fokus auf Schweizer KMU.

Führungsstile im Wandel – was moderne Führung in der New-Work-Welt wirklich ausmacht

New Work erfordert neue Führung: Ein Vergleich klassischer und moderner Führungsstile – mit Fokus auf Schweizer KMU.