Marktversagen verstehen: Warum Märkte nicht immer funktionieren – und wann der Staat eingreifen sollte

Kurz & Knapp: Das Wichtigste auf einen Blick

Marktversagen entsteht, wenn der Markt nicht mehr effizient funktioniert und dadurch Wohlstandseinbussen für die Gesellschaft verursacht.

Ob überfüllte Schulbusse, Luftverschmutzung oder übermächtige Grosskonzerne – Marktversagen betrifft uns alle. Dieser Beitrag zeigt anhand konkreter Beispiele, warum Märkte nicht immer fair funktionieren, welche Folgen das für unseren Alltag hat und wann staatliches Eingreifen sinnvoll ist. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie politische Interessen dabei oft mehr schaden als helfen. Wer Wirtschaft besser verstehen und mitreden will, findet hier fundiertes, verständlich erklärtes Wissen – kompakt und praxisnah.

Themenüberblick

Was bedeutet Marktversagen – und warum betrifft es uns alle?

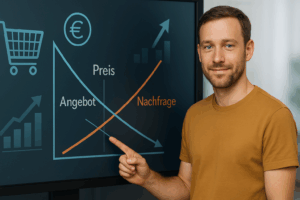

Märkte funktionieren in vielen Bereichen erstaunlich gut: Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen, schaffen Anreize für Innovationen und fördern Effizienz. Doch es gibt auch Situationen, in denen der Markt keine fairen oder nachhaltigen Ergebnisse liefert. Dieses sogenannte Marktversagen kann alle betreffen – von Schülerinnen und Schülern, die einen überfüllten Schulbus nutzen, bis hin zu Einzelunternehmern, die unter unfairen Wettbewerbsbedingungen leiden.

Wenn Märkte an ihre Grenzen stossen, ist häufig staatliches Handeln gefragt. Dieser Beitrag erklärt anhand verständlicher Beispiele, wann solche Eingriffe sinnvoll sind – und wann sie problematisch werden können. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für Marktmechanismen zu schaffen – unabhängig davon, ob man selbst unternehmerisch tätig ist, sich politisch interessiert oder einfach wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen möchte.

Typische Ursachen für Marktversagen

Marktversagen hat verschiedene Ursachen. Zu den häufigsten gehören:

- Externe Effekte: Wenn jemand Kosten verursacht, die andere tragen – etwa bei Umweltverschmutzung, die die Allgemeinheit betrifft.

- Informationsasymmetrien: Wenn eine Seite mehr oder bessere Informationen besitzt – etwa im Gesundheits- oder Finanzbereich.

- Marktmacht: Wenn einzelne Marktteilnehmer so stark sind, dass sie Preise oder Bedingungen diktieren können – wie es bei Monopolen oder Oligopolen der Fall ist.

Solche Ungleichgewichte führen dazu, dass der Markt kein für alle sinnvolles Ergebnis liefert. Die Folgen reichen von Preisverzerrungen bis hin zu sozialer Ungleichheit.

Praxisbeispiele: Wenn der Markt an seine Grenzen stösst

Beispiel 1: Umweltbelastung

Ein Unternehmen leitet Schadstoffe in einen Fluss. Die direkten Kosten trägt das Unternehmen nicht – wohl aber Anwohner, Erholungssuchende oder Fischereibetriebe. Ohne Regulierung bleiben solche Schäden oft unberücksichtigt.

Beispiel 2: Öffentliche Güter

Dinge wie Strassenbeleuchtung, Polizei oder Bildung können nicht sinnvoll vermarktet werden – sie stehen allen zur Verfügung, auch ohne direkte Bezahlung. Private Anbieter würden solche Leistungen kaum freiwillig bereitstellen.

Beispiel 3: Informationslücken

Viele Konsumenten wissen nicht, ob ein Produkt wirklich sicher, gesund oder nachhaltig ist. Wer über bessere Informationen verfügt, kann sich Vorteile verschaffen – oft zulasten der weniger informierten Seite.

Wirtschaftliche Folgen für verschiedene Gruppen

Marktversagen betrifft nicht nur grosse Unternehmen oder den Staat. Es wirkt sich auf viele Lebensbereiche aus – direkt oder indirekt:

- Privatpersonen: können überhöhte Preise zahlen oder unter mangelhaften Leistungen leiden.

- Kleinunternehmen: stehen oft im Schatten grosser Marktteilnehmer mit mehr Macht und Ressourcen.

- Schüler, Auszubildende und Studierende: erkennen durch solche Mechanismen, wie Wirtschaft und Gesellschaft ineinandergreifen.

Ein gutes Verständnis dieser Zusammenhänge hilft, wirtschaftliche Entscheidungen besser einzuordnen – ob im Alltag, im Beruf oder in der politischen Debatte.

Wann staatliche Eingriffe sinnvoll – und wann sie problematisch sind

Staatliche Eingriffe können Fehlentwicklungen korrigieren. Doch sie sind kein Allheilmittel. Sinnvolle Eingriffe sind zum Beispiel:

- Regeln für saubere Luft und sauberes Wasser, damit niemand auf Kosten anderer wirtschaftet

- Transparenzvorgaben für Produkte und Dienstleistungen, um faire Entscheidungen zu ermöglichen

- Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur, die für alle zugänglich ist

Problematisch wird es hingegen, wenn staatliche Massnahmen ideologisch motiviert, wirtschaftlich ineffizient oder stark durch Lobbyinteressen geprägt sind. Wenn etwa Ressourcen falsch verteilt oder bestimmte Branchen bevorzugt werden, kann das langfristig mehr schaden als nützen – insbesondere für nachfolgende Generationen oder weniger einflussreiche Bevölkerungsgruppen.

Ein Beispiel dafür ist die jahrzehntelange Subventionierung von fossilen Energieträgern, obwohl längst bekannt war, dass diese das Klima belasten. Solche Förderungen verzögern den technologischen Wandel und belasten das Gemeinwesen finanziell wie ökologisch. Auch im Agrarsektor kann staatliche Förderung zu Marktverzerrungen führen – etwa wenn grosse Produzenten bevorzugt werden und kleinere Betriebe kaum Zugang zu Fördermitteln erhalten. Ein weiteres Beispiel sind bürokratische Programme zur Innovationsförderung, die so komplex gestaltet sind, dass sie fast ausschliesslich von grossen Konzernen genutzt werden – während kleinere Unternehmen aussen vor bleiben.

In solchen Fällen dient der Eingriff nicht dem Gemeinwohl, sondern bestimmten Einzelinteressen – mit potenziell negativen Folgen für Innovation, Fairness und Generationengerechtigkeit.

Marktversagen im Zusammenhang mit Preisbildung und Marktformen

Marktversagen ist eng mit der Struktur eines Marktes verbunden. In einem Polypol mit vielen Anbietern entsteht oft Wettbewerb, der Innovation fördert. In einem Monopol hingegen können Preise künstlich hoch bleiben – zum Nachteil der Konsumenten. Auch bei der Preisbildung zeigt sich Marktversagen, wenn etwa ökologische oder soziale Folgekosten nicht eingerechnet werden.

Ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge unterstützt fundierte Entscheidungen – sei es beim Konsum, bei Investitionen oder in wirtschaftspolitischen Diskussionen.

Fazit

Marktversagen betrifft nicht nur Fachleute oder politische Entscheidungsträger, sondern alle Bürgerinnen und Bürger. Es zeigt, wo Märkte an ihre Grenzen stossen und warum durchdachte staatliche Eingriffe nötig sein können. Gleichzeitig sollten diese stets kritisch begleitet werden, um langfristige Schäden und einseitige Interessen zu vermeiden. Wer die Ursachen und Auswirkungen von Marktversagen kennt, kann Wirtschaft besser verstehen – und mitgestalten.

Wie erleben Sie Marktversagen im Alltag oder in Ihrem Umfeld? Diskutieren Sie mit, teilen Sie den Beitrag oder vertiefen Sie sich in weitere Artikel zu Angebot und Nachfrage, Marktformen oder erfolgreichem wirtschaftlichem Handeln.

Quellen & weiterführende Literatur

- Wettbewerbspolitik in der Schweiz – KMU-Portal – Überblick über die Bedeutung von Wettbewerb und Marktstrukturen für Schweizer KMU.

- Marktformen verständlich erklärt – Weiterwissen.ch – Einfache Einführung in Polypol, Oligopol und Monopol mit praktischen Beispielen.

- Kleinunternehmen unter Druck – Die Volkswirtschaft – Analyse, wie Marktstrukturen kleine Anbieter beeinflussen.

- Marktformen – KOF ETH Zürich – Fachlich fundierte Darstellung der Marktformen mit Bezug zur Schweizer Wirtschaft.

- Marktformen erklärt – Stiftung für Konsumentenschutz – Laiengerechte Darstellung mit Fokus auf Verbraucherinteressen.

Alle Links wurden auf Erreichbarkeit geprüft (Stand: 11. Juni 2025).

Links welche Sie interessieren könnten

Grundlagen & Definitionen

- Marktversagen – Wikipedia Schweiz – Klar strukturierte Übersicht zu Ursachen wie externe Effekte, Informationsasymmetrien, Monopole und öffentliche Güter sowie zur volkswirtschaftlichen Theorie.

- Marktversagen – Vimentis Glossar – Einfache Definition und Beispiele, fokussiert auf Pareto-Effizienz und Marktmechanismen.

Externe Effekte & öffentliche Güter

- Ursachen von Marktversagen (Vimentis, PDF) – Detaillierte Schweizerinhalte zu externen Effekten, Trittbrettfahrern und öffentlichen Gütern.

- Best-Practice Leitfaden SECO – Schweizer Leitlinien, wie Regulierung Marktversagen wie Umwelt-Externalitäten effizient adressieren kann.

Informationsasymmetrien & Marktstruktur

- Marktversagen und Ursachen (rmoser.ch, PDF) – Schweizer Fokus auf Monopole, asymmetrische Information (z. B. Lemons‑Problem), Gefangenendilemma.

- Signaling – Wikipedia – Relevanter Artikel zu Informationsasymmetrien, moral hazard und adverser Selektion mit Beispielen aus dem Gesundheitsmarkt.

Staatliche Eingriffe & Kritik

- Die Mär vom Marktversagen – Liberales Institut – Kritische Sichtweise auf mögliche Überregulierung in der Schweiz.

- Externer Effekt – Wikipedia – Vertiefung zum Thema externe Kosten/Erträge mit konkreten Beispielen ausverkehrlichen und landwirtschaftlichen Bereichen.

Marktversagen verstehen: Warum Märkte nicht immer funktionieren – und wann der Staat eingreifen sollte

Warum Märkte versagen und wann staatlicher Eingriff sinnvoll ist – kompakt erklärt für KMU, Berufsleute und Studierende.

Marktformen einfach erklärt: Wettbewerb, Oligopol und Monopol im Vergleich

Marktformen kompakt erklärt: Unterschiede zwischen Wettbewerb, Oligopol und Monopol – mit Beispielen, Merkregeln und Relevanz für Alltag & Prüfungen.

Preisgestaltung verständlich erklärt – So entstehen unsere Alltagskosten

Wie entstehen Preise im Alltag? Dieser Beitrag erklärt einfach und praxisnah, warum Produkte kosten, was sie kosten.

Angebot und Nachfrage einfach erklärt – das Grundprinzip der Märkte verstehen

Verstehen Sie Angebot und Nachfrage – das Fundament der Märkte. Kompakt erklärt mit Beispielen, ideal für Beruf und Ausbildung.

Märkte verstehen – wie Angebot, Nachfrage und Preise unseren Alltag prägen

New Work erfordert neue Führung: Ein Vergleich klassischer und moderner Führungsstile – mit Fokus auf Schweizer KMU.

Führungsstile im Wandel – was moderne Führung in der New-Work-Welt wirklich ausmacht

New Work erfordert neue Führung: Ein Vergleich klassischer und moderner Führungsstile – mit Fokus auf Schweizer KMU.